大日本印刷(DNP)は2月から“未来の出版流通プラットフォーム”の構築に取り組んでいる。同プラットフォームは書店員が売りたい本を選び、書店起点の戦略的な販促キャンペーンによって、製造・流通の適正化を図るもの。2026年度までに構築し、多くの書店や出版社が利用可能なオープンなインフラを目指す。

また、取り組みの第一弾として「DNP復刊支援サービス」を開始し、5月1日から文庫の復刊販売を複数の書店で展開。需要の高い“復刊文庫”を書店が主体的に販売できる仕組みを書店と出版社に提供するとしている。

書誌データの集約・一覧化

新刊・既刊・重版未定を問わず、出版社からの書誌データを集約し、プラットフォーム上で書店が閲覧できるようにする。書店は「売りたい本」のタイムリーな仕入れが可能となり、書誌データとDNPが持つマーケティング情報を掛け合わせ、売り損じの顕在化や重版未定タイトルの掘り起こしなど、新たな需要の創出につなげる。

出版社と書店のマッチング・連携支援

プラットフォーム上で、書店は「売りたい本」、出版社は「本を売ってほしい書店」を探せるようにし、売り場である書店と本をマッチング。書店起点の戦略的な価格設定や販促キャンペーン、作品の発掘など、出版社と書店の連携や交渉を支援する。

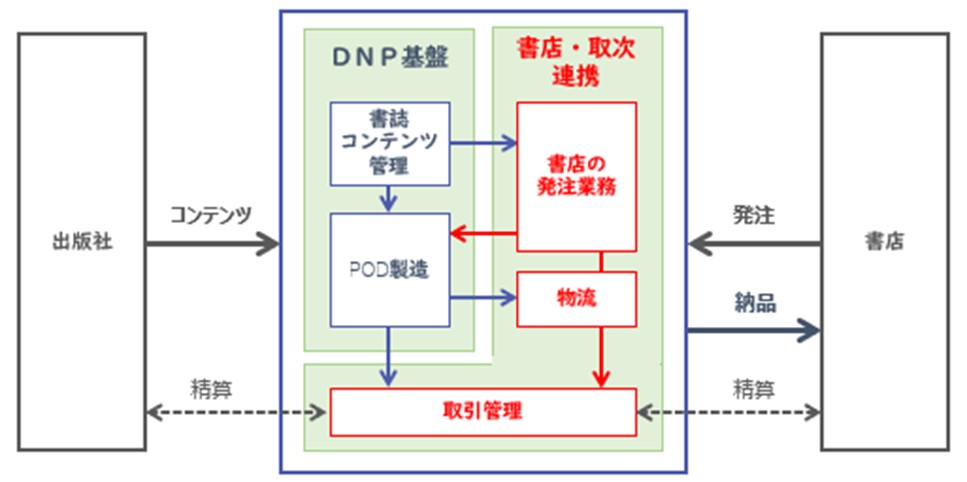

デジタル製造と適切な流通

書店のニーズに基づく発注に対し、少部数から適時製造して納品を行う。プリント・オン・デマンド(POD)技術を活用したDNPのデジタル製造は、少部数の商品供給が可能。さらに、書店による選書・発注から物流・商流まで、シンプルなフローを提供することで無駄を省き、売り損じと返本を抑止し、物流は取次とも連携する。

第一弾「DNP復刊支援サービス」 文庫の復刊販売、インセンティブも

「DNP復刊支援サービス」では同プラットフォームの考え方に基づき、重版未定文庫本を、書店の注文に応じ復刊させて再流通させる。

書店在庫がなく重版未定であっても、書店員が売れると見込む本は多くある。しかし、書店と出版社が直接やり取りして、復刊可能な本や売り場を確保するのは、双方の負荷が高く困難とされてきた。

DNPは重版未定の文庫データを出版社から収集して書店に提供する。書店員がこのデータを参照し、売りたい本を発掘し、DNPのデジタル製造による少部数印刷で復刊し販売。プラットフォーム構築後は、データのやり取りをプラットフォーム上で自由にできる形にするという。

復刊本は1タイトルに対して1書店での独占販売を想定(書店法人横断型での参加も可)。その本が重版となった際、全国での再流通につながった報奨として、出版社から該当書店に重版部数に応じたインセンティブを支払う。

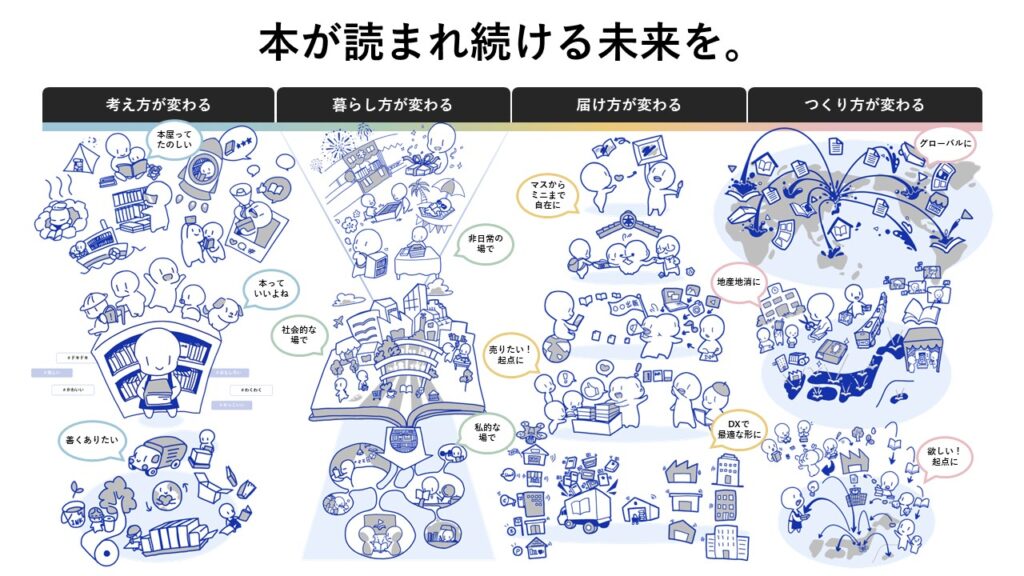

DNPは今後、全国の書店と出版社に対して同プラットフォームへの参加を促すとともに、文庫以外にもさまざまな出版物の情報をデータベース化していく。また、書店だけでなく、著者や生活者を起点とした本の「つくり方」と「届け方」の変革にも取り組む。

プラットフォーム構築の背景と狙い

DNPは出版文化・産業の持続可能性の向上を目指し、2024年7月に出版関連事業の未来の在り方を検討する社内組織を立ち上げた。経済産業省が発表した「関係者から指摘された書店活性化のための課題」を挙げて、書店の持続可能性のリスクが顕在化していると指摘。出版関連の各社が適切な利益を得られるように、本の「つくり方」と「届け方」を変える仕組みを提案し、構造的な課題解消のきっかけにつなげるとしている。

書店活性化のための課題(抜粋)

・デジタルトランスフォーメーション(DX)の遅れにより単品ごとのデータ管理が行われていない

・書店の粗利率は低く、経費を賄えずに書店経営を圧迫する原因になっている

・委託販売制度で豊富な品揃えが担保される一方で、高い返品率が大きな問題となっている

コメント