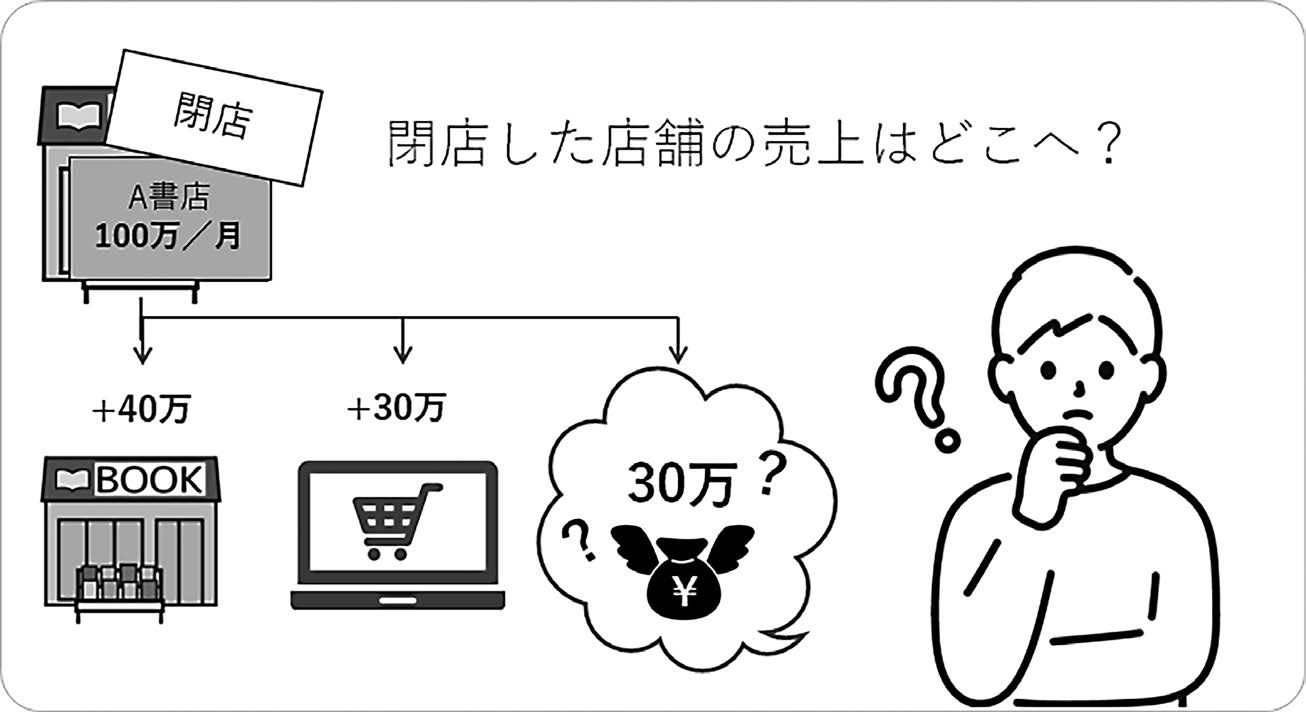

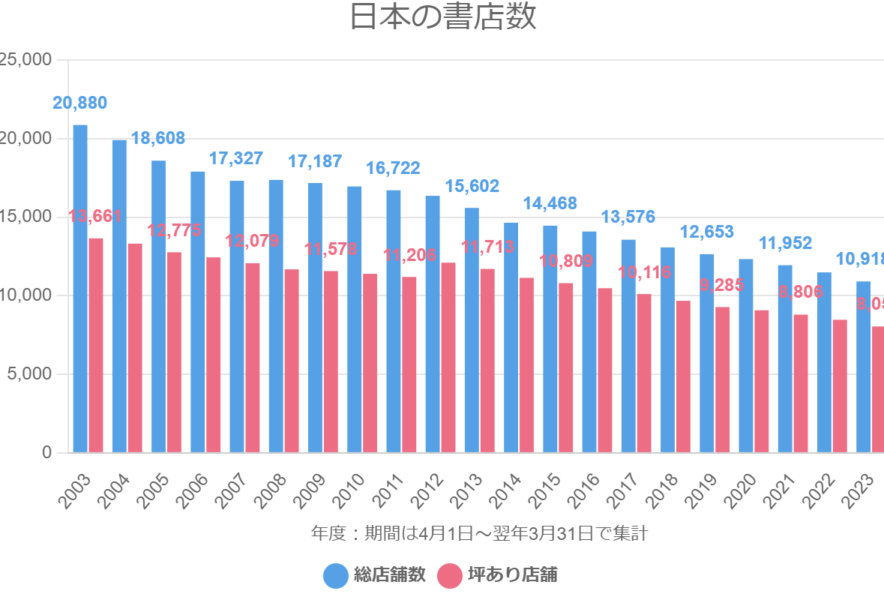

日本の書店数は減少が続き、特に小規模店舗が多い「街の書店」は経営状況の悪化に拍車がかかっている。日本出版インフラセンター(JPO)が公開している資料によると、2003年度は2万店を超えていた書店の総店舗数が、2023年度には約1万店にまで落ち込んだ。

売り場を持つ実店舗数に近い「坪あり店舗(坪数を報告している書店)」は8051店で、この20年間で約5600店が閉店した。2012年度に店舗数が増えているのは、坪数不明であったデータを反映させた結果であり、書店の減少には歯止めがかかっていない状況だ。

書店の閉店数と新規店には大きな差が生じており、この問題を解決するためには既存書店の経営をサポートし、新規書店の参入を容易にする環境整備が重要となる。

特集では全国的に書店の閉店が相次ぐ中、経済産業省で立ち上がった「書店振興プロジェクトチーム」を取材し、齋藤健経済産業大臣に支援策の内容や今後の方針などを聞いた。さらに6人の書店経営者から寄稿「書店が求める支援」を寄せてもらった。歴史小説・時代小説家でもある今村翔吾氏の特別寄稿は別ページに掲載している。

〈寄稿〉書店が求める支援

日本書店商業組合連合会 会長

キャッシュレス手数料の低減を

まずは目の前の利益確保のため、キャッシュレス手数料の低減を求めます。書店の経常利益は1%にも満たない中、3%前後のキャッシュレス手数料は大変厳しいものになっています。

次に、補助金です。事業再構築補助金については申請が大変面倒であり、それを理由に手を出さない書店もあると聞きます。申請の簡略化を望みます。また、書店存続、増加が必要であると考えると、再構築ではなく、拡張縮小などにも補助金を支給していただきたい。さらには、書店のイベントへの助成も望みます。それに関連して金融支援があればと考えます。

さらには、入札の禁止。価格決定権のない書店が値引き分をすべて負担しています。地元書店からの定価納入を望みます。

その他、経産省への要望とは異なるかもしれませんが、粗利改善、出版物への軽減税率の導入、EC書店の配送無料及びポイント付与への規制、円滑な事業承継、図書カードの配布、POSレジ等の導入補助、読書推進教育などなど我々が存続し続けるために解決が必要な課題は山積しています。

書店新風会 会長

大垣書店 代表取締役会長

「未来へ向けての投資」が必要

先日、経済産業省が進める「書店振興プロジェクト」のヒアリングが行われた。書店業界にとっては待望の施策であるが、求めるのは現状への補填ではなく「未来へ向けての投資」と捉え、書店が経営を継続できる支援が必要である。

書店が減少していく原因は様々で、後継者不足・低賃金・収益性などが考えられるが、書店はもともと文化の発信基地であり、憧れてこの業界に入った方も多く、これからは「魅力ある書店」作りにチャレンジしたい若者を支援することが大切である。

希望する若者たち向けに書店開業スクールを設け、書店経営に必要なスキルを身につけてもらい、卒業者には開設に向けた創業支援を行えないだろうか。書店員が「なりたい職業」になれば、継続的に活性化された書店を経営できる。

もちろん現書店員のリスキリングも重要課題の一つである。プラットフォーム構築や参加費用の助成を行い、勉強会や現場研修を開き、さらに書店員資格制度の導入なども、より意識が高まると考える。

そして、いま普及促進させたいのはRFID。タグのデータを非接触で読み書きできるシステムを取り入れれば、サービスを充実させ、販売促進と売上UPにつながり、万引防止にも活用でき、なにより書店員が作業に忙殺されることも少なくなり、より魅力的な棚づくりやプロデューサー的人材の育成も可能になる。

支援の形はいくらでもあるが、真に必要とされる実りある投資を希望する。

株式会社紀伊國屋書店 代表取締役社長

国あげての読書推進に期待

経産省が「書店プロジェクト」を立ち上げられ、書店の経営・読書の価値と必要性に関心を寄せられて、活動を始められることは大変喜ばしいことと思います。この報道が出た直後のニュースでは、「書店を国が支援なぜ今?」「需要がなくなった書店に税金を投入するのは無駄」、「図書カードを配布した方が本を買うのでは?」などの報道がされておりました。

わが国の出版界は海外と異なり、長年、再販制度・委託制度の下で書店経営がなされてきており、市場が半減した現在でも年間出版点数が減っておりません。一時的な書店への施策だけでは解決されないほど構造的な問題を孕んでいるのが現状です。出版社・取次会社・書店が一致団結して構造改革を急いで進めると共に、書店は特色ある品ぞろえと店づくりを行い、来店者を増やす企画・イベントを増やし、書店の魅力をもっと高める努力を続けなければなりません。

国際的な学力低下、教育研究の遅れを改善するためには、政府、学校、家庭を挙げて活字離れを防ぐ施策を強力に進めていく必要があります。今回のプロジェクトが国をあげての大きな読書推進につながるよう期待します。

株式会社リラィアブル(コーチャンフォーグループ)

代表取締役社長

粗利率改善、費用負担への支援を

書店経営で求めたい支援は主に2つです。

まずは粗利率の改善。元々利益率が低い業界で、水道光熱費の高騰、人件費の増加、キャッシュレス拡大に伴う手数料の増加、万引きロスなど多くの費用を書店側で負担しています。

各書店に公平に支援することを考えると、キャッシュレス手数料の負担金額を一部でも補填いただくのが望ましいです。最終利益率が平均1~2%と言われる中で、キャッシュレスの手数料は2%を超えており、年々金額が増えてきています。国の施策としてキャッシュレス推進がありますので、この傾向は更に強まるものと思います。

また2024年問題で今後は配送の頻度が減り、返品にかかるコストも遠隔地では値上げ幅が大きくなってきています。書店として返品率を下げる努力はもちろん必須ですが、返品があるからこそ大きく展開できる商材も多々あります。これにかかる費用の負担も、地方の書店が生き残るために必須だと考えています。

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

代表取締役社長

書店経営を「守る」ための「守破離」

「書店ゼロの街を無くす。」北海道から石垣島までFC展開する私どもTSUTAYAは、多様な出版物を届ける全国の書店経営を「守る」ために、「守破離」に挑戦しています。書店が発注権を持ち、販売数をコミット、売上粗利を増やす流通構造へと「突破」するためには、書店DXが必要です。

例えば、AIによる需要予測と自動発注システム、顧客と書店をデジタルでつないで今すぐ試読・購入できるアプリなど。これには業界が一体となり、書店横断型のスタンダードになりえる共通インフラの開発が必要です。

そして、「離」とは、デジタル時代だからこそのリアル書店の新業態化。「BOOK&CAFE」、書店だから安心して遊べる「トレーディングカード」、コミュニティとしての「SHARE LOUNGE」などの併設サービスの充実。いずれも本やIPからの体験の複合化によって、また書店に足を運んで頂くための取組みです。そんな書店併設サービスの開発や導入のための経済的支援があれば、書店が活性化され、永続的なものとなり得ると考えます。

【関連記事】

【書店ソリューション特集2024】

コメント