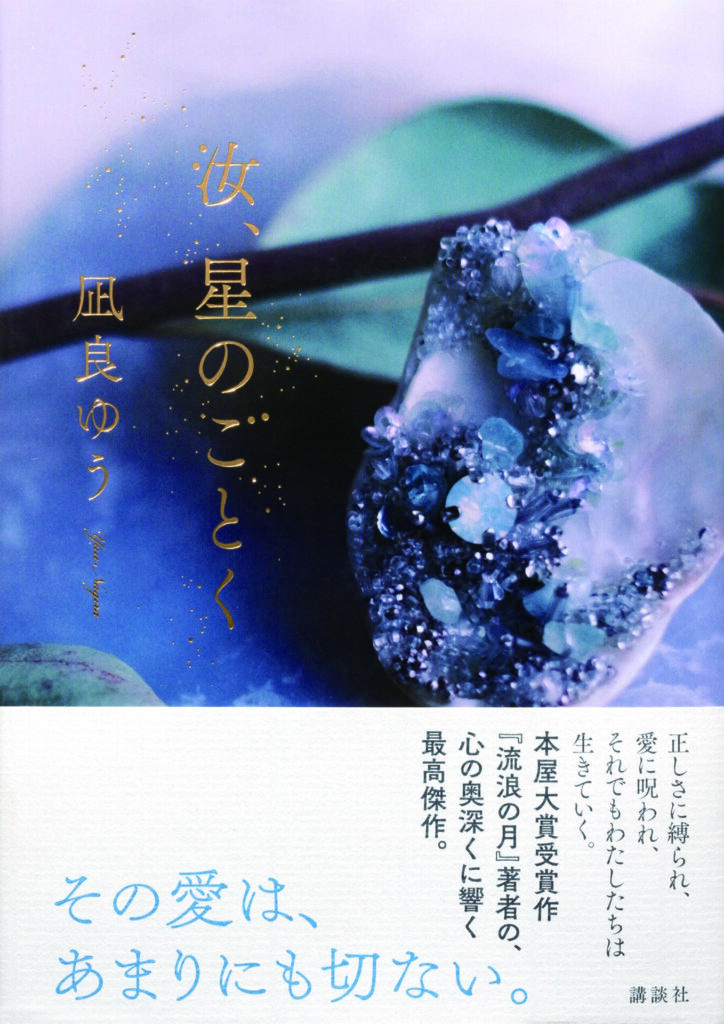

凪良ゆうさんの最新刊『汝、星のごとく』が、講談社から刊行された。愛媛県今治市の瀬戸内を舞台にした本作は、複雑な家庭環境にある高校生の暁美と櫂が出会い、すれ違い、そして成長していく姿を15年に渡って描く。これまでも「思いのままに生きる」「正しさとは、普通とは」という問いを、作中に込めてきたという凪良さん。本作もまた、決して「正しい」とは言えない生き方を選んだ人物が多く登場する。本作への想いに留まらず、家族や結婚制度にまで話は広がった。(聞き手:山口高範)

詩の一節に導かれて

タイトルは佐藤春夫による詩の一節からとったという。

実は最初は『レッドドレス』というタイトルで、もっと違う物語だったんです。でもあるとき、佐藤春夫さんの「夕づつを見て」という詩のなかに「なんぢ星のごとく」という一節を読み、その言葉を目にしたときに、詩の内容というよりも、「この一節、すごすぎる。これほどまでに美しい言葉がこの世界にあるか」と感じたんです。

物語も当初の構想とは大きく変わり、このタイトルに引っ張られて、まったく違うものとして、この作品を書きあげたと言っていい。それくらい魅せられた言葉です。

愛媛県今治市を舞台に暁美と櫂の物語は始まる。なぜ四国の島を選んだのか。

漠然と、閉塞的な田舎を舞台に、そこに住む女の子を書きたいというのがありました。都会と田舎との対比も描けますし。

そこで舞台は、山か海かと考えたときに、やっぱり海だろうなと。純粋に海の方が好きっていうのもあるのですが、海なら女性の深さ、柔らかさ、大きさ、広さみたいなものも表せるかなって。山だとちょっと男性的というか、父性的な感覚もありますね。

そこで担当編集の方が愛媛県の今治市の出身で、「その周辺の島なら案内できますよ」という話になり。いざ取材に行ってみたら、今まで見た日本のどの地域よりも明るくて、海が穏やかなんです。あんなに明るい海は見たことない、素敵だなと思って、今治を舞台にさせてもらいました。

ただ、この作品は舞台の島に対していい雰囲気の書き方ではない部分もあります。ですが、この作中の村社会における閉塞性や男女差別などは、全国いたるところで起きているものだし、地方だけの問題でもない。そういう意味では、特定の地方に限定されるのではなく、広く共感してもらえると嬉しいですね。また最後まで読んでいただければわかるけど、今治の、舞台となったその島の、瀬戸内の海の美しさと素晴らしさを描き切ることができたという思いはあります。

執筆はとにかくつらくて、途中で何回もくじけそうになりました。もともと登場人物になりきって書くタイプで、ずっとジリジリと匍匐前進していたという感じですが、ようやく「フルスロットルで書ける!」となったのは、残り3分の1くらいに来た、しまなみ海道から見える海のシーン。そのシーンの描写だけは、プロット段階からはっきりとしたイメージを持っていて、そこを描きたいがために書き進めてきたと言えるくらい、本当に好きなシーンです。

移り行く恋愛感情を描く

本作は暁海と櫂を中心とした15年に渡る物語。恋愛小説という範疇では語ることのできない、人生や生き方を読者に問う作品だ。

あらすじを説明してしまうと、オーソドックスというか、特になんの変哲もないお話なんです。ジャンルで言えばおそらく恋愛小説に括られるでしょう。

ただ「恋愛」は人の心の一番濃い部分を交わらせる人間関係ですよね。それを本作では、櫂と暁美を通じて15年に渡って描いた。

それだけ長いスパンでの物語となると、感傷的な恋愛感情だけではなく、どうしたって、それぞれの登場人物の人生や、生き方そのものに踏み込まざるをえなくなります。

一瞬で燃え上がるような感情ではなく、経済的に恵まれない境遇、家族や世間のしがらみなど、その環境下、歳月のなかで移り変わり、変質していく恋愛感情を通した人の成長や人生そのものを描きたかったのかもしれません。周辺の登場人物もまた、何かしらを抱えており、随所にそれを垣間見せる。

登場人物の多くが、世間的には正しくないし、みんなどこか歪んでいて、他人から眉をひそめられるような行いをしている。ただそれが分かっていたとしても、そういう生き方をせざるをえない人たちばかりです。

作品全体を通じて、私が一番重きをおいたのは、「人は生きたいように生きればいい」ということ。もちろん正しさというのは大切ではありますが、一方で本当に何かをしたいと考えたときに、他人が敷いたレールをかなぐり捨ててでも好きなことをやるべきで、それをみんなができるようになればいいと思っているんです。

そういう意味で瞳子(とうこ)さんは、私にとって魅力的な女性ではあります。ただ共感してもらえるかどうか、反発されるスレスレの人物設定で、書くのに、非常に勇気のいるキャラクターでした。

読者に嫌悪感を抱かせたくない……という思いもありましたし、その一方で、好きなように書いて、嫌われるならそれはそれでしょうがないし、書かなければいけないことを書かないといけないという思いもありました。

そのせめぎ合いのなかで、読者にいかに伝えるか、伝えようとする努力は続けなければいけないという思いで、書き進めました。

人はどこにいたっていい

島という限られたコミュニティを描くとともに、家族や夫婦という単位でのしがらみや苦悩を浮き彫りにする。凪良さんが考える家族とは。夫婦とは。

もっと自由でいいんじゃないかと感じます。最近ではちょっとずつ自由になってきてはいるけれど、それでも制度の方が追い付いて来ていないという印象があります。

たぶんこれからは「もっと自由につながりたい」という人たちが増える一方、制度がないがゆえにつながることができない、というギャップがより一層大きくなっていくように思います。

基本的に結婚する理由が恋愛一択である必要は全くなくて、作中に登場する夫婦も互助の関係で婚姻関係を結んでいる。じゃあ彼、彼女らは何が悪いのか、何も悪くないんです。誰かに迷惑をかけているわけでもないし。

本当は結婚なんかしなくてもいいけど、法的に利益が得られるというのが、現状では結婚制度しかないだけで。もっと簡単につながることができて、逆に簡単にはずすことができる、尚且つちゃんと保障される、そういう自由があるといいですよね。でないと暁海や櫂みたいに、逃げ場がなくなってしまう人が増えちゃうんじゃないかと。「自由だからこそ、そこにいられる人」がいて、「自由でなければ、そこにいられない人」がいる。でも人間って、どこにいたっていいんです。「ここにあなたは入ってはダメ」みたいなことが、一つでも少なくなった方がいいと思う。

2020年に本屋大賞を受賞した凪良さん。当時は緊急事態宣言下で、授賞式の参加もかなわなかった。

『流浪の月』で本屋大賞を受賞した際は、ちょうど緊急事態宣言が発令されたころで。授賞式のネット中継を一人ぽつんと自宅で見ていたことを覚えています。

あのときは書店さんも休業されていて、書店さんのおかげでここまで来れたのに、その御礼が今まで全然できていなくて。この本で何かを届けられたらと思うし、あのときの御礼を、恩返しをこの本を通じてできたらいいなと思いますね。

凪良 ゆう(なぎらゆう)

京都市在住。2006年にBL作品にてデビュー。代表作に21年に連続TVドラマ化された「美しい彼」シリーズなど多数。17年非BL作品である『神さまのビオトープ』(講談社タイガ)を刊行し高い支持を得る。19年に『流浪の月』と『わたしの美しい庭』を刊行。20年『流浪の月』で本屋大賞を受賞。同作は22年5月に実写映画が公開された。20年刊行の『滅びの前のシャングリラ』で2年連続本屋大賞ノミネート。

コメント