経済産業省は6月12日、東京・千代田区の日本出版販売株式会社7階「オチャノバ」で齋藤健経産大臣と書店関係者などが参加する2回目の車座ヒアリングを開催した。作家で書店経営者の今村翔吾氏や、上川陽子外務大臣、盛山正仁文部科学大臣なども参加。この中で齋藤大臣は近くまとめられる政府の「骨太の方針」に、書店と図書館との連携などによる文字、活字文化の振興と、書店の活性化が盛り込まれる見通しであることを報告した。

ヒアリングにはこのほか株式会社ブックセラーズ&カンパニーの宮城剛高社長、敦賀市まちづくり観光部・柴田智之補佐、「ちえなみき」・笹本早夕里店長が参加。

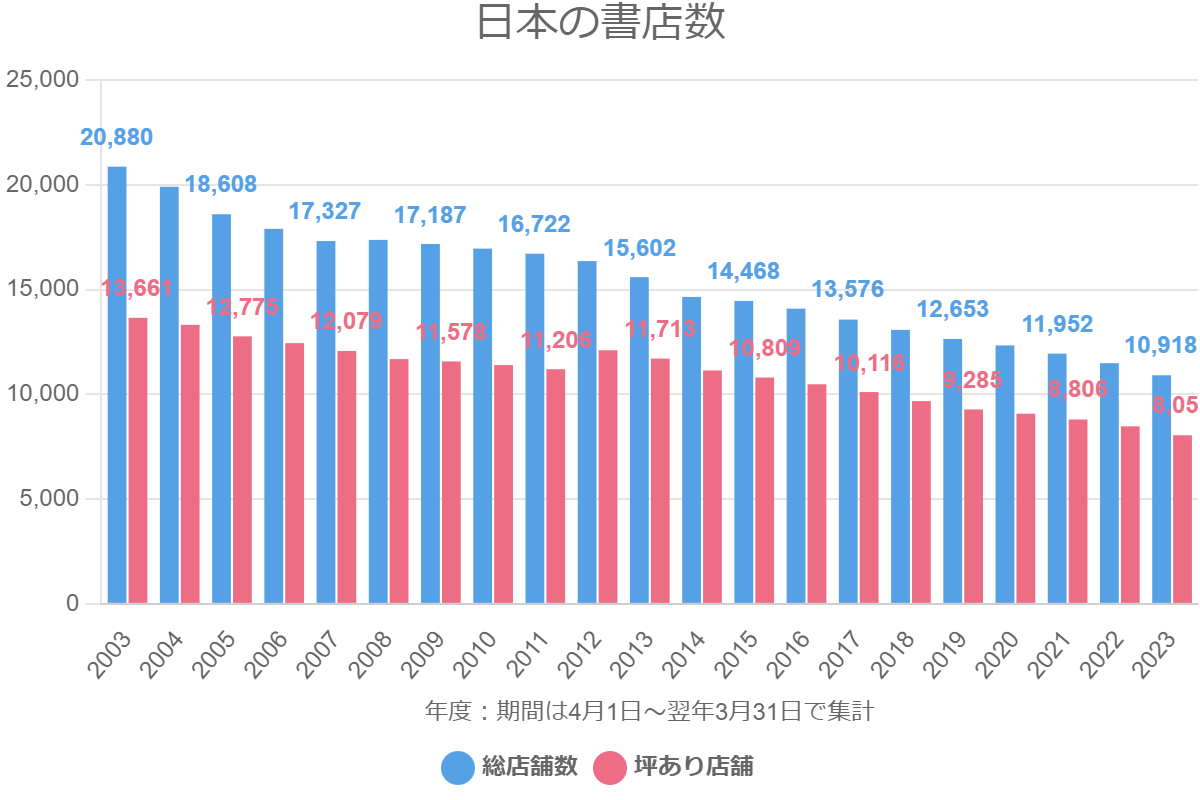

はじめに齋藤大臣が「1回目を開催したところ、メディアや一般の方から大変な反響をいただき、書店が少なくなっていくことに、多くの皆さんが危機感を感じていることを改めて実感する機会となった。多くの皆さんの力をいただきながら、少しでも書店の減少を食い止めていきたい」とあいさつ。

続いて上川大臣が海外出張の際に現地書店を訪問しているとし、「書店は、各国の歴史や文化、人々の関心が凝縮した空間で、その国への理解を深める上で大変重要な文化の拠点」と指摘。海外書店での日本書の扱にも触れ、「その国において日本への関心がどのくらいあるのかを知る機会にもなる。そして、日本の古書店街や書店が日本文化の発信拠点であるとともに、国際的な文化交流拠点となりうる場所であるべきだ」などと述べた。

盛山大臣は「書店は予期していなかった未知の本との偶然の出会いを提供する。それによって新たな興味、関心を喚起させるという点で知の拠点と言える。それはリアルな書店に足を運ぶことによって見つけられると思う。読書活動の担い手である地域の書店や図書館などが手を携えて読書人口の増加や地域の読書環境の醸成に取り組むことが重要だ」と述べた。

今村翔吾氏「国の支援はあくまで後押し」

発表として、はじめに今村氏が発言。書店がなくなることで困るのが高齢者とされていることに対して、「書店を出した時に気づいたが、実は最近の高齢者はスマホで本を買う。困ってるのはクレジットカードを持たない若者。若者こそ、駅に書店が戻ってきた時に1番喜んでくれた。町の書店は若者のためにあるべきだと思う」と指摘。

また、神田神保町に自らオープンしたシェア型書店「ほんまる」を紹介。出展者の30%以上が企業の製品紹介やブランディングに利用しており、行政からの引き合いもあることを報告。「ただ本を買うだけじゃなくて、地域とつながる、地方と都市部をつなげる、そういう役割を持っているのではないかと思っている」と話した。さらに、SNSで拡散された本がネット書店で購入されることに対して、「ネットで衝動買いをした時に、お金が町の書店に分配されるようなECサイトの開発もしている」と明かした。

最後に、出版界を変えていくためには、各企業による新たな取り組みとともに、「業界全体が力を結集して歩み寄ることが必要」と述べ、「今回、経産省が動いてくれるのは本当にありがたいこと。しかし、それはあくまで後押しと捉えて、変えていかなければならないのは我々業界の中の人間だということを肝に銘じなければならない」と強調。

「次世代のために書店を残すという、青臭いかもしれないが、この1点で出版界は繋がって変えていけなければ、滅んでも仕方ないのではないか。私は必ず今年が書店復活の元年になると信じている」と結んだ。

宮城社長、2年で直取引60%に

紀伊國屋書店とカルチュア・コンビニエンス・クラブ、日本出版販売の合弁会社であるブックセラーズ&カンパニーの宮城社長は、海外で書籍販売が伸びている国が多いことや、アメリカで独立系書店が増えていることなどを紹介したうえで、日本との違いについて、海外では出版社と書店の直接取引が多く、その結果、書店の粗利益率が高いことを、紀伊國屋書店海外店舗の状況から説明。

同社は出版社との直接取引によって意思を持った仕入を行い、返品を減らすことで書店粗利30%を目指すというビジョンを示し、今年4月時点で5%の直接取引比率を、10月に20%、2026年4月に60%に拡大し、粗利30%を確保するスケジュールを示した。また、今年3月から4月の期間で直接取引出版社5社の実績を、仕入額前年比1.2%増、売上高同14.4%増、返品額同5.6%減、返品率同2.3ポイント減などと報告した。

敦賀市が北陸新幹線開通に合わせて駅前に開設した知育・啓発施設「ちえなみき」については、柴田補佐と笹本店長が、開設の経緯、方法、考え方、施設の内容などを説明。丸善雄松堂と編集工学研究所の指定管理で運営する公設民営書店「TSURUGA BOOKS & COMMONS」は、初期在庫を市が負担し、古書や洋書も展示。売上率は44%に達していると報告した。

狛江市で書店が再出店

意見交換で上川大臣は、来日者への文化発信拠点としての書店の役割とともに、翻訳の問題を指摘し、「外務省では50言語ぐらいに翻訳をしている。また翻訳者も育てていかないとクオリティーのある物はできない。その部分についてはパブリックの重要性を感じている。外務大臣として頑張っていきたい」と発言。

盛山大臣は、文科省として、文字、活字振興のため、書店と図書館の連携に向けて書店・図書館関係者による対話の場を設けて連携促進方策を取りまとめたことなど施策を説明。「今後、新たな枠組みとして、書店や図書館、出版社等の関係団体による協議会を設けるので、今日のご意見を参考に取り組んでいきたい」と述べた。

最後に齋藤大臣が注目すべき事例として、東京都狛江市で昨年閉店した啓文堂書店(京王書籍販売株式会社)が、市民有志グループによる「エキナカ本展」などの取り組みに応え、6月27日に再度出店することを紹介。

さらに、経済財政諮問会議で取りまとめている「骨太の方針」に、書店と図書館等との連携促進を含む文字、活字文化の振興と、書店の活性化を図ることが盛り込まれることを明らかにし、「狛江市の例のように、市民の力で書店が次々と再出店できればいいという思いを込めて紹介させていただいた」と述べた。

書店員歴約30年、現書店オーナーです。

なぜ書店が経営難になるのかは、FCチェーン書店と街の小型書店とではまるで性格が違います。

原因を明確にして、それを解決する、それが会議です。

表面上のきれい事を並べてもだだの理想論の座談会です。

そして、誰も再販制度について言葉をにごしているのが腹だだしい。直取引で利益率を上げるより、もっとやれることがあると思います。

現場の事をあまり理解していないメンバーでずね。

もう少し革新的な発言の出来る危機感のある人選をしたほうがよろしいのではないでしょうか?

yummybooks 代表

山本哲也