65分間の昼休みで繰り広げられる5つの事件

9月21日に阿津川辰海さんの最新刊『午後のチャイムが鳴るまでは』(実業之日本社)が発売される。本作は著者初となる学園ミステリで、それゆえ作家としてのオリジナリティなど自身と向き合うきっかけにもなったという。本作執筆の背景や細部へのこだわり、作品に込めた思いについて語ってもらった。

(聞き手:山口高範)

昼休み時間という縛り

――初の学園ミステリを執筆するにあたり、自分らしさについて考えたという。

実業之日本社の企画で、東川篤哉さんにインタビューをした際に、出版社から依頼を受けたのが本作執筆のきっかけです。東川さんも学園ものを多数手がけていらっしゃるということもあり、今まで書いたことがないジャンルでもあったので、学園を舞台にしたミステリで企画が進みました。

私の世代ですと、米澤穂信さんが学園ミステリの書き手としては絶対的な存在で、同級生の間でもみんな読んでいました。そうすると理想像は米澤作品になってしまうんですが、とはいえ自分なりの色も出したいからどうしようかと、執筆にあたって、二の足を踏む思いがあったんです。デビュー版元(光文社)の編集者から「君はやりすぎくらいがちょうどいい」と言われたことが、ずっと頭の中にあって、であれば何かしらのハードル、「縛り」を設けた方が自分らしい作品になるだろうと。

学園ミステリでいうと、放課後を舞台にした作品が定番なんですが、青崎有吾さんの『早朝始発の殺風景』という作品が、早朝の通学電車を舞台にしたミステリで、これを読んだときに、正直ものすごく悔しかった。一方で刺激も受け、今回の企画と照らし合わせたときに、「時間帯縛り」という着想を得ました。青崎さんが早朝を舞台にしたのであれば、授業と定番の放課後を除くと、あとは昼休みだろうと。わずか1時間強の中で、すべての物語が完結する。これは誰もやったことがないし、思いついた瞬間に手応えがあった。

一方でかなり面倒臭いことになるなとは思ってはいたんですが(笑)。それはもう覚悟ですよ。ここまでやれば私も納得できるだろうと。

張り巡らせた複数の仕掛け

――昼休みのわずか65分間に数々の事件が発生する。全5話からなる本作は、全編を通じて、それぞれの登場人物や要素がゆるやかに交錯する。

伊坂幸太郎さんの初期作品は、それぞれの作品に出ていた登場人物が違う作品にも登場したり、違う作品のエピソードが出てきたりと、ゆるやかにつながっている。そういうイメージで各短編を通じて、こことここがつながっているんだということがなんとなくわかって、それを楽しんでもらう。でもそれは物語の一つの要素であって、ほかにもいくつか仕掛けはあります。一部分が分かったとしても、楽しめる作品にしようという意識はありましたね。

――初の学園ミステリということもあり、苦労した反面、楽しくもあったと語る。

そもそも「時間帯縛り」ということ自体が、神経を使うタイプのものであることは間違いなくて、最終話にはそれまでの物語の伏線を回収する役割を担わせてはいます。一方で最終話そのものも一つのミステリとして成立させたい、そうでなければ面白くない。

私は三谷幸喜さんの映画、特に「有頂天ホテル」が好きで、閉鎖的な空間の中で、いろんな人が悲喜こもごも、交錯している様子を描いている作品なんですが、そういうイメージで書いていたので、神経も使いましたし、苦労もしましたが、書いていて一番楽しかったのは最終話ですね。

実体験にもとづくリアリティ

――第一話のラーメンのメニューやトッピング、第三話の消しゴムポーカーのルールなど、物語の進行に直接影響しない細部の描きこみは秀逸だ。

学校を抜け出してラーメンを食べに行くことが、なぜミステリとして成立するのか。第一話の男子学生二人にとって、それは完全犯罪であって、彼らにとって山場となる「犯行シーン」はラーメンを食う瞬間なわけです。

ですからラーメンやラーメン店の描写も、店員の掛け声から、多様なメニューやトッピング、サービス券など、その部分だけを異世界のような、「ここではないどこか」のような描写をすることで、山場として盛り上げつつ、その部分のディテールを堪能してもらい、面白いものにできればという思いもあって、かなり書き込んでいます。

書くにあたり、念頭にあったのは平山夢明さんの『デブを捨てに』で、その作品の中にラーメン二郎を模したラーメン店が出てくるんですが、「野菜マシマシ」という表現自体が、平山夢明の手にかかれば、まるで異界の呪文のように聞こえてくる。

そういうものをこの一話では書きたかった。結果、書き込み過ぎて、10ページ以上にもわたってラーメン店の描写をする、どうかしている短編小説になってしまいました。

消しゴムポーカーも同様で、ポーカーのルールを知らない人でも楽しめる作品にしたい、という思いがありました。ですから単行本化にあたり、連載時にはなかった勝敗図などもいれて、この勝負の勘所がどこなのか、ということがわかるようにしました。

一方で高校生が10人以上集まって、50円の参加フィーを支払うとか、運営方針を決めたり、ペットボトルのキャップをチップ代わりに使用するとか、本当にバカバカしい(笑)。

本来であればコーラの赤キャップが100点、スポーツドリンクの青キャップが50点で……なんていう細かな設定なんて描写しなくてもいいんですが、悪ふざけが度を越したというか、ルール云々よりもそのバカバカしいイメージがどんどん膨らんでいきましたね。

実は消しゴムポーカーは、イカサマありルールで、実際に出版社の人と数名でやってみたんです。そのゲームで行われたイカサマも、実際に作中で使ったりしました。

また第四話は教室の中で女子高生3人が会話しながら、ひとつの謎を推論していくという物語ですが、これも担当編集さんと打ち合わせしながら、実際に編集さんに指摘されたロジックの矛盾を作中では「謎」として採用したり、そういうやり取りが如実に反映されています。

議論がメインになる短編なので、実際に行った議論を大いに参考にしました。そういう意味では、全編通じて、自分自身の高校時代の経験も総動員して創作しましたし、実体験にもとづいているので、リアリティのある作品に仕上がったという実感はあります。

読書体験は自分だけのもの

――第二話に登場する文芸部の主人公が、美術部の先輩に描いてもらった扉絵に対し、妬みの感情を抱く一節がある。阿津川さん自身、小説以外の表現に対し、そのような感情を抱くことはあるのか。

それこそ、今回表紙と扉絵を依頼したオオタガキフミさんの絵を拝見するたびに、自分のイメージ以上のキャラクター像が提示されるので悔しかったですが、もちろん嬉しさも大きいです。構図も魅力的なんですよ。

ゲームやアニメ、映画でも悔しさを感じるときはありますね。これは小説ではできない表現だなとか。でも同じ小説でも、それこそ青崎さんの『早朝始発の殺風景』を読んだときは悔しかったですしね。結局、私は小説家で、最終的には小説に戻ってくる。

小説というのは作ることも、読むことも、孤独な作業だと思います。もちろん読んだ後の感想などを共有することはできるかもしれないけれど、究極的には本人の読書体験というものは共有できないものだと私は思っていて、それで構わないし、むしろそれが小説の魅力だと思う。むしろ孤独な作業だからこそ、小説を通じて伝えられるものを探っていきたいと思っています。

――あとがきで阿津川さんは、本作を「真っ赤な青春小説」と評す。

青春小説には2パターンあると思っていて、ひとつは薔薇色の青春小説。それは例えば部活動で大会に出て優勝を目指し、頑張ろうといった、高い目標に向かっていく過程を描いた物語。もう一つは灰色の青春で、米澤さん以降、特に2010年代に増えてきた、鬱屈した若者の苦悩を描いたような作品群。

もちろんそうでないものもありますけど、概ねその2つが主流だと思っていて。でも高校生のころに楽しかったことというのは、大会出て頑張ろうといった瞬間でも、「青春なんてさ」とうそぶいていた瞬間でもなくて、本当にバカみたいなことに熱中していた瞬間なんじゃないかと。

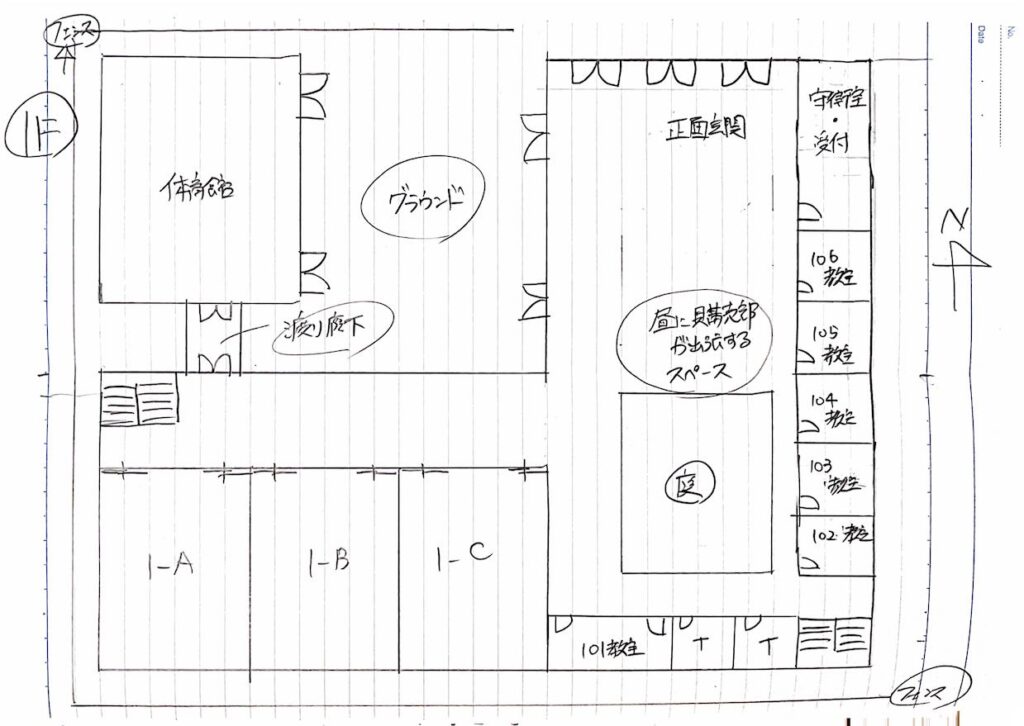

私が九段高校(現・九段中等教育学校)に通っていた当時の、くだらなくて、バカらしいエピソードも盛り込んでいますし、そういう意味で本作は、薔薇色でもなく、灰色でもなく、バカらしいことに情熱を燃やす「真っ赤な青春小説」だろうと。その暑苦しさと熱気を、本作を通して感じてほしいですね。

阿津川辰海(あつかわたつみ)

1994年東京都生まれ。東京大学卒。2017年、新人発掘プロジェクト「カッパ・ツー」により『名探偵は嘘をつかない』でデビュー。以後発表した作品は、それぞれがミステリ・ランキングの上位を席巻。20年『透明人間は密室に潜む』が、本格ミステリ・ベスト10で第1位に輝く。その他の著書に、『星詠師の記憶』『紅蓮館の殺人』『蒼海館の殺人』『入れ子細工の夜』『録音された誘拐』がある。23年『阿津川辰海 読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』で、第23回本格ミステリ大賞《評論・研究部門》を受賞。

コメント